「ケーキみたいな地層」をつくろう!土・砂・ゼオライトで楽しむ地層観察実験

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

足元の地面の下には、地球の長い歴史が刻まれた「地層」が静かに眠っています。それはまるで、壮大な物語が綴られた本のページや、何層にも重なった美しいケーキのよう。でも、教科書でその断面図を見ても、「本当にこんなに綺麗に重なるの?」「そもそも、どうして砂と泥は分かれるの?」と、なかなか実感しにくいですよね。

そこで今回は、そんな地球の神秘をこの手で再現してみましょう!お家にあるものや100円ショップで手軽に揃う材料を使って、試験管の中にあなただけのオリジナル地層をつくる実験をご紹介します。色の違う材料が織りなす美しい縞模様は、まるでアート作品のよう。「なんだかケーキみたい!」「この模様はどうしてできるの?」そんなワクワクする疑問から、地球の科学をのぞいてみませんか?

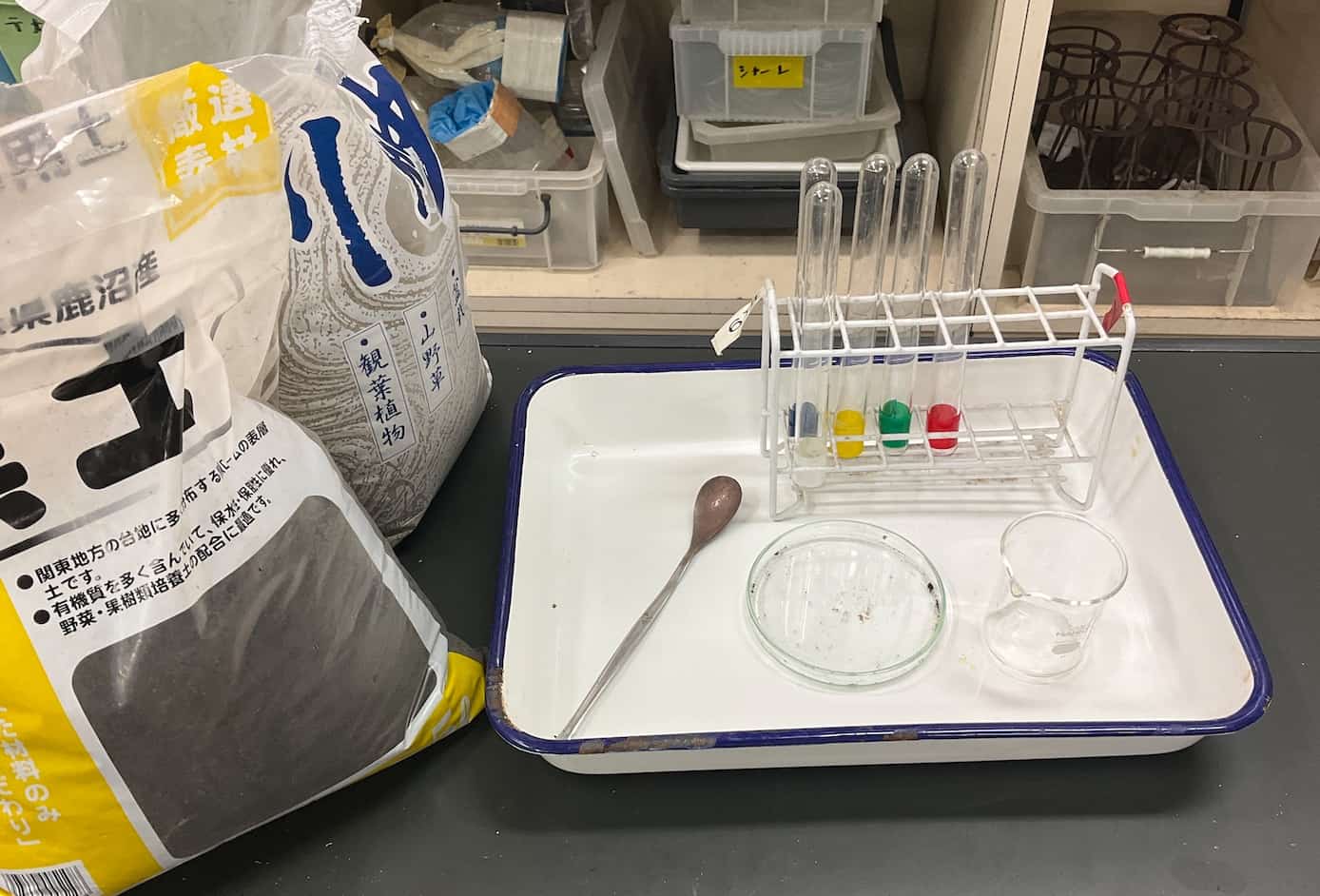

■ 用意するもの

|

材料・器具 |

備考 |

|---|---|

|

川砂 |

れき・砂の代用(園芸用の「あかぎシリーズ」などが便利です) |

|

黒土 |

泥の代用(こちらも園芸用でOK) |

|

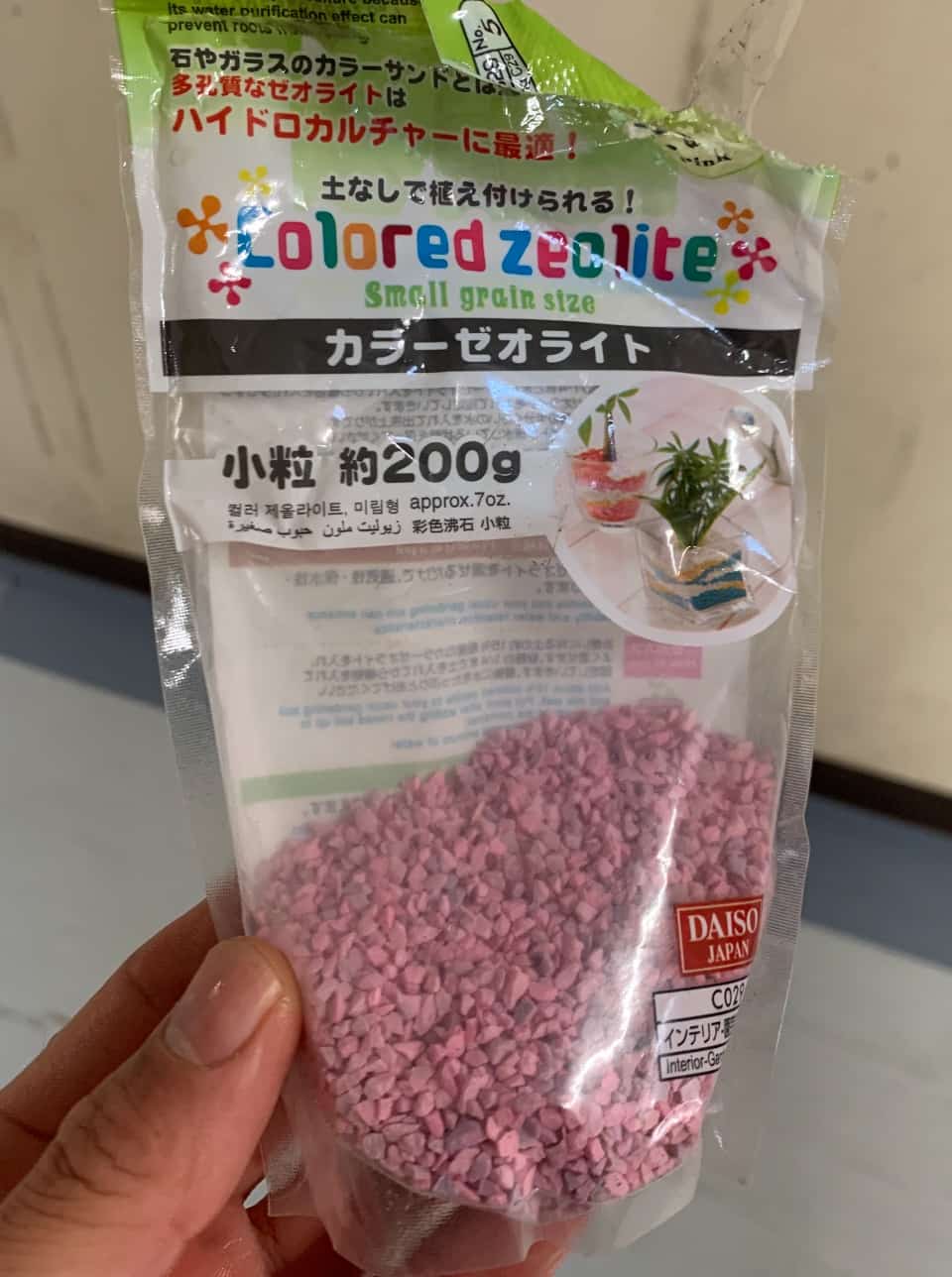

カラーゼオライト(小粒・紅) |

れきの代用。100円ショップで入手可能。色がはっきりして見栄えが格段に良くなります◎ |

|

試験管(Φ18) |

1人または1班につき1本。プラスチック製でも大丈夫です。 |

|

試験管立て |

試験管を静かに立てておくために使います。 |

|

プラコップ |

材料の混合や計量に。シャーレの代わりにもなります。 |

|

プレート容器 |

土や砂を混ぜる作業スペースとして使います。 |

|

薬さじ |

材料の計量に使用します。(山盛り1杯がおおよそ小さじ1杯程度です) |

ゼオライトは、火山活動によって生まれた天然の鉱物。小さな穴がたくさん空いているのが特徴で、園芸では根腐れ防止などに使われます。今回は、その鮮やかな色が地層の「れき」の層を表現するのにぴったりです。

|

|

川砂

|

|

土は園芸用の黒土を使いました。

|

|

■ 実験1:地層の基本をつくってみよう

① プラコップに土(泥)と川砂を、それぞれ薬さじで山盛り2杯ずつとります。(カラーゼオライトを使う場合は、それも2杯加えます)。プレート容器の中で、これらを薬さじでよくかき混ぜましょう。

② ①で混ぜたものを、薬さじで試験管の中に3杯入れます。

③ ②の試験管の7〜8分目くらいまで水を入れます。

④ 親指でしっかりと試験管の口に蓋をして、中身がよく混ざるように上下に振ります。混ざったら、親指で押さえたまま一度試験管を逆さまにし、すぐに元の向きに戻して試験管立てに置きます。さあ、中の様子をじっくり観察してみましょう!

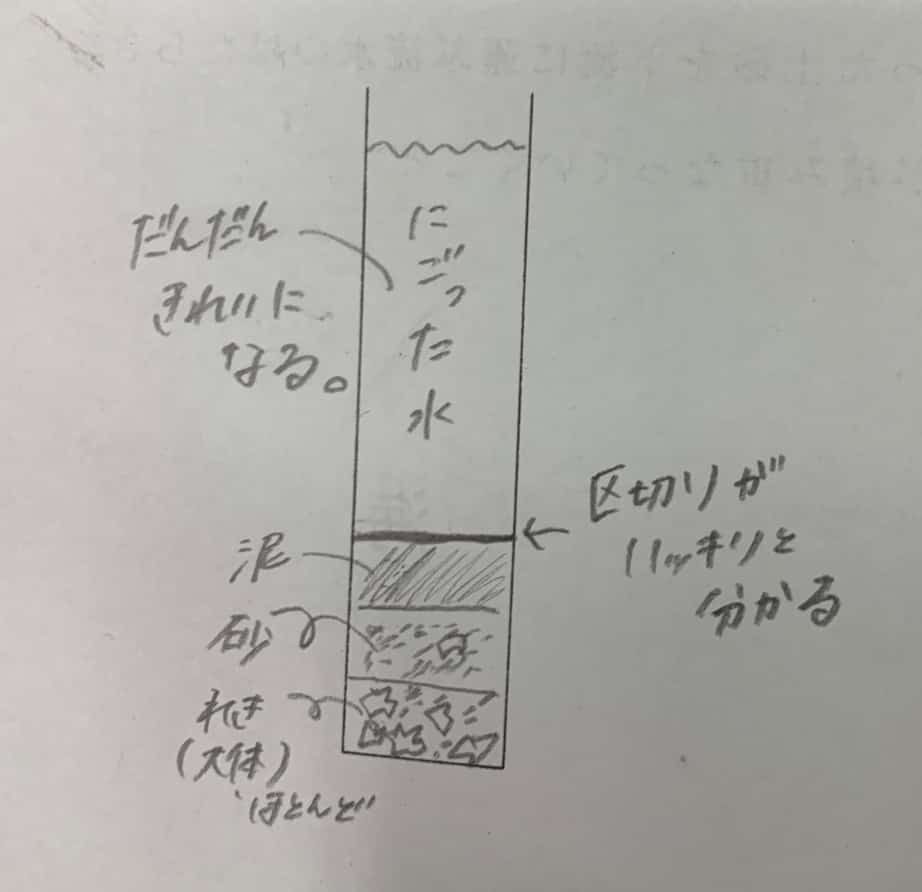

⑤ 中の粒がどのように沈んでいくか、どんな順番で重なっていくかを観察し、スケッチします。そして、「なぜ、このような順番に重なったのか」を考えてみましょう。

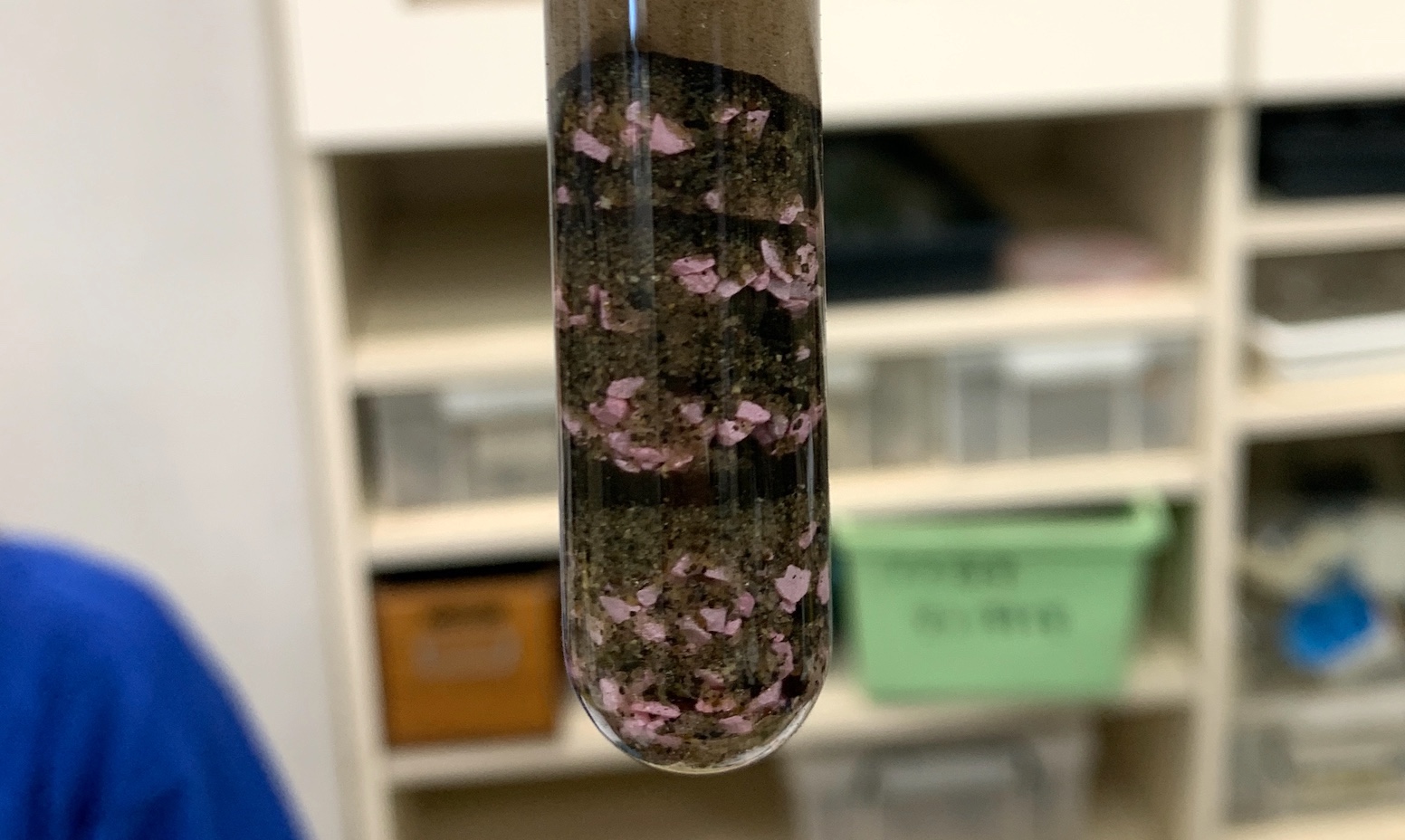

実際にやってみると、このようになります。

あっという間に、下から「れき(ゼオライト)」「砂」「泥(土)」の順番で層ができましたね!これは、大雨で川が氾濫し、運ばれてきた土砂が静かな水中で積もるときの様子を再現しています。ポイントは「粒の大きさと重さ」。水の中では、大きくて重い粒ほど速く沈み、小さくて軽い粒ほどゆっくりと漂いながら後から沈みます。自然界で起きている現象を、目の前で観察できる瞬間です。

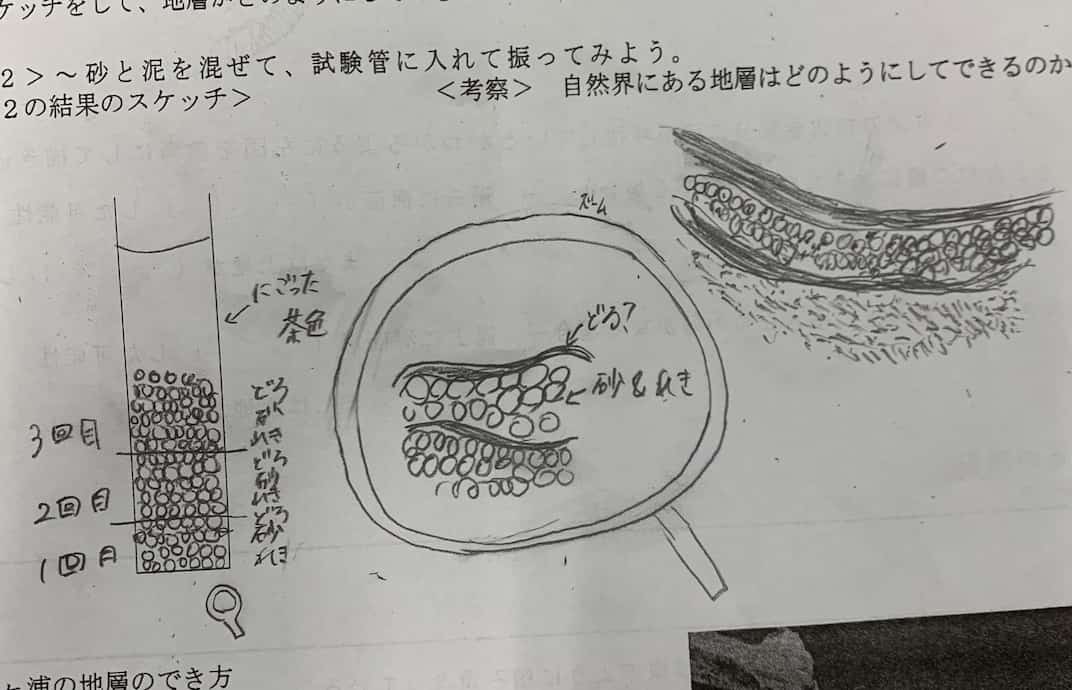

生徒たちも夢中でスケッチしていました。

■ 実験2:地層の重なりを再現しよう

⑥ 実験1でできた地層の上に、さらに混ぜた土砂を薬さじ2杯入れます。少し待ち、落ち着いたらもう2杯追加してみましょう。

⑦ 新しくできた層の様子をスケッチして、「地層がどのようにしてできていくのか」を考えてみましょう。

実験2の様子がこちらです。

後から加えた土砂が、見事に最初の地層の上に新しい層をつくりましたね!これは、洪水や土砂の供給が一度だけでなく、何千年、何万年という長い時間をかけて何度も繰り返されることで、地層がどんどん積み重なっていく様子を表しています。この実験から、地質学の大原則である「地層累重(るいじゅう)の法則」、つまり 「下にある地層ほど古い」 というルールを直感的に理解することができます。

ちなみに、カラーゼオライトを使わなくても、砂と土だけで十分に美しい縞模様ができますよ。

実験の様子を動画でもご覧ください!

■ 教師の感想&授業活用のヒント

この実験は、生徒たちの知的好奇心を刺激する最高の仕掛けになります。

• ゼオライトの鮮やかな赤色が地層のアクセントになり、生徒のスケッチ意欲がぐっと上がります。まるで地層に挟まった火山灰の層のようで、地質学的な想像も膨らみます。

• 各班で振り方や水の量が微妙に違うだけで、地層の模様に個性が出ます。生徒同士で「どうして?」「うちの班と模様が違う!」と見せ合うことで、自然な協働学習が生まれます。

• ただの土や砂が美しい層になる様子は、生徒の観察力を鋭くし、記録する力を育てます。

• 観察後に「なぜそのように分かれたか」を発表させると、粒の大きさや重さ、水の働きといった言葉が自然と飛び出してきます。教科書の知識が、自分の体験と結びつき、「自分の言葉」として定着する瞬間は、まさに教育の醍醐味です。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c87aae9.92f4de68.2c87aaea.de587780/?me_id=1211165&item_id=10048640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F519%2F51508-2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e36e330.9afbcf55.2e36e331.82deb4f1/?me_id=1217146&item_id=10017564&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkumazou%2Fcabinet%2Fkihon3%2F4939091011205.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b71acab.9c66f40c.2b71acac.71d48030/?me_id=1216297&item_id=10000037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheiwa%2Fcabinet%2F00529276%2Fa-83.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)